Sep 20, 2015 | Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Stefan C. Aykut

Passage au crible n° 133

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

En décembre 2015 se tiendra à Paris la 21e conférence des parties à la Convention climat (COP21). Annoncée comme événement majeur de la gouvernance globale sur l’environnement, elle doit conduire à un accord international pour faire face au réchauffement climatique. La montée de cet enjeu à l’agenda international représente plus de vingt ans de négociations depuis la conférence de Rio en 1992. Or, les concentrations de gaz dans l’atmosphère, responsables de l’effet de serre, ont atteint un niveau record en 2013. Selon le cinquième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il s’avère fort probable que le réchauffement climatique dépassera le seuil critique dangereux des 2°C supplémentaires. Comment expliquer cet échec patent?

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

On peut schématiquement distinguer trois grandes phases dans ce dossier. La première débute par la signature de la Convention climat en 1992 et marque l’émergence du régime climatique. Après la chute du mur de Berlin, un monde régi par la coopération entre États semble en effet possible. En 1997, le protocole de Kyoto assigne des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) aux pays développés et aux économies en transition. Il introduit trois « mécanismes flexibles » fondés sur l’idée d’utiliser les forces du marché pour réaliser ces diminutions à moindre coût. La deuxième étape s’ouvre en 2001 avec la décision des États-Unis de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. L’Union européenne prend alors les rênes des pourparlers et le protocole de Kyoto entre en vigueur en 2005, sans les États-Unis. Dès lors, on assiste à la montée en puissance des PED (pays en développement) et des sujets qui les concernent. En premier lieu, l’adaptation aux changements climatiques, mais aussi les transferts technologiques et financiers nécessaires pour les mettre sur une trajectoire de développement moins carbonée. Cette phase se clôt par le fiasco de la conférence de Copenhague en 2009, qui devait pourtant mener à la signature d’un traité remplaçant le protocole de Kyoto. L’accord minimaliste qui en résulte consacre une nouvelle donne, dans laquelle les émergents et la puissance américaine imposent leurs choix, tandis que l’Europe se retrouve marginalisée.

Après Copenhague, la période post-2012 témoigne d’un double impératif. D’une part, il conviendrait de signer, jusqu’en 2015, un nouveau texte qui engloberait tous les acteurs étatiques et entrerait en vigueur en 2020. D’autre part, il s’agirait d’élaborer un arrangement qui couvrirait la période allant jusqu’en 2020. L’objectif étant d’éviter un trou dans les efforts de réduction et de soutien financier aux PED. À la veille de la COP21, rappelons que plusieurs fois déjà, la conception gestionnaire et apolitique du tous ensemble de cette gouvernance s’est heurtée brutalement à des événements, plus ou moins éloignés du processus climatique – guerre américaine en Irak, crise financière de 2008, conférence de Copenhague en 2009 –, qui ont fait voler en éclats les illusions d’une prise en main efficace et commune du climat.

Cadrage théorique

1. Le régime climatique

En relations internationales, la notion de régime désigne des « arrangements politiques, traités, organisations internationales, ensemble de procédures juridiques, etc. » qui structurent l’échiquier mondial autour d’un sujet donné (Krasner, 1983; Keohane, 1984). La notion renvoie aussi à d’autres univers disciplinaires. Elle est ainsi utilisée dans la littérature foucaldienne pour décrire l’ensemble des dispositifs culturels, institutionnels ou autres qui forment un « régime de vérité » (Foucault, 2001: 160; Leclerc, 2001). Quant à l’étude des sciences et techniques, elle cherche à capturer des « modes de production des savoirs scientifiques » contemporains, imbriqués dans des enjeux politiques et économiques (Gibbons et al., 1994; Pestre, 2003). Appliquées au problème climatique, ces différentes acceptions se superposent pour caractériser un système complexe d’arènes et d’institutions qui a réuni des États et des parties prenantes de plus en plus nombreux. Celui-ci a suscité de nouvelles pratiques de recherche et instauré des procédures d’évaluation et de validation. Il a vu s’affronter en outre des intérêts économiques et des enjeux politiques variés. Enfin, il a établi des relations particulières entre sciences, expertise, politiques et marchés.

2. Un « schisme du réel »

Dans son grand ouvrage sur l’éducation politique, le politiste allemand Oskar Negt (2010) introduit la notion de « schisme du réel » pour décrire sur le plan analytique les signes précurseurs des grandes crises constitutionnelles, masqués par la continuité apparente du processus démocratique. Partant des exemples de la République romaine avant le Principat, et de la République de Weimar avant la prise de pouvoir par les nazis, Negt constate que ces phases se caractérisent par la coexistence de deux formes de légitimité. La première tient au processus démocratique, fondé sur les règles de civilité et de bienséance, ainsi que sur la rhétorique et le débat parlementaire. Quant à la seconde, elle repose sur le pouvoir militaire, la violence et l’occupation des places publiques. Le hiatus – Negt parle de Wirklichkeitsspaltung, ou schisme du réel, une notion empruntée à la psychologie – s’accentue alors progressivement. Cependant, les citoyens continuent d’aller voter alors que la façade démocratique reste intacte, ce qui rend d’autant plus difficile la perception des signes précurseurs des cataclysmes à venir.

Analyse

Un hiatus assez analogue semble à l’œuvre dans la gouvernance climatique. Ce schisme s’est historiquement constitué à la fin des années quatre-vingt-dix, lorsque le courant néoconservateur a imposé ces choix aux États-Unis, misant sur la puissance militaire et rejetant le multilatéralisme . En 1997, la célèbre résolution Byrd-Hagel du Sénat traduit une hostilité envers un traité qui imposerait des efforts aux Américains sans engagements « comparables » des PED (Senate 1997), tandis que dans les guerres du Golfe (1990 et 2003) et en Afghanistan (2001), Washington protège ses enjeux vitaux, en termes de sécurité et d’approvisionnement pétrolier, tout en permettant la poursuite inchangée de l’American way of life. Ni la signification profonde de ces conflits, ni la décision brutale des Américains de quitter le processus n’ont fait l’objet d’une analyse substantielle.

Cet enclavement des négociations s’analyse aussi à un niveau plus structurel. En suivant les recherches sur l’enchâssement des régimes internationaux (Oberthür et Stokke, 2011), on note que celui qui concerne le climat interfère avec d’autres, dotés d’un fonctionnement propre et d’institutions spécifiques. Une dimension cruciale du schisme relatif aux négociations climatiques tient au fait que ces dernières restent soigneusement séparées de ces autres institutions. Ainsi par exemple, l’OMC, une organisation centrale dans la gouvernance du commerce mondial, n’établit aucune différence entre les activités polluantes et non-polluantes, ce qui favorise par conséquent une globalisation économique très carbonée. Par ailleurs, en matière de développement, la Banque mondiale continue à financer massivement les grands projets infrastructurels et une industrialisation peu soucieuse de l’environnement. Plus important encore, l’approche de Kyoto revient à séparer deux régimes de l’énergie. En effet, elle organise les discussions et mesures autour du CO2 et des autres GES (les questions d’output), et non sur l’extraction et la combustion des ressources énergétiques (les questions d’input). Or, en ciblant les émissions au lieu de s’attaquer aux modes de développement économique, aux règles du commerce international ou bien encore au fonctionnement mondial du système énergétique, le régime climatique a établi des « murs coupe-feu » (Altvater, 2005: 82) entre le climat et les autres régimes.

Un schisme sépare donc deux réalités. D’une part, il existe un monde caractérisé par la globalisation économique et financière, l’exploitation effrénée des ressources d’énergies fossiles et une concurrence féroce entre États. D’autre part, nous constatons une sphère des négociations et de la gouvernance qui s’en trouve de plus en plus déconnectée. Or, la conférence de Paris ne pourra réussir que si elle engage un processus de prise de conscience qui mettrait fin à ce cloisonnement et la méconnaissance d’autres grands enjeux qui interfèrent en contrecarrant le peu d’avancées observées dans les négociations.

Références

Altvater Elmar, Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2005.

Foucault Michel, Dits et écrits, Paris, Quarto Gallimard, 2001.

Gibbons Michael, Nowotny Helga, Limoges Camille, et al., The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London, Sage, 1994.

Keohane Robert O., After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1984.

Krasner Stephen D., (Éd), International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1983.

Leclerc Gérard, « Histoire de la vérité et généalogie de l’autorité », Cahiers internationaux de sociologie, 2 (111), 2001, pp. 205-213.

Negt Oskar, Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform, Göttingen, Steidl Verlag, 2010.

Oberthür Sebastian et Stokke Olav Schram, (Éds), Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change, Cambridge, MA, MIT Press, 2011.

Pestre Dominique, Science, Argent et Politique. Un essai d’interprétation, Paris, Inra, 2003.

Sep 18, 2015 | Migrations internationales, Passage au crible, Union européenne

Par Catherine Wihtol de Wenden

Passage au crible n° 132

Source: Pixabay

Source: Pixabay

En 2014, l’Union européenne a reçu 625 000 demandeurs d’asile, un chiffre jamais atteint. Auparavant, il se situait simplement autour de 200 000 demandes par an. L’année 2015 a connu 300 000 migrations forcées dues au chaos que connaissent les pays qui entourent l’Europe (Libye, Syrie, Irak, Corne de l’Afrique) ; 2000 morts noyés à ses frontières sont en outre à déplorer. Or, ces données ne cessent de s’aggraver. Entre 2000 et 2015, on estime à 30 000, les personnes mortes en Méditerranée et 40 000 depuis 1990. Dans le même temps, un tournant sans précédent s’est amorcé, avec la déclaration d’Angela Merkel prononcée en septembre 2015. Cette dernière a annoncé en effet que l’Allemagne était prête à accueillir 800 000 demandeurs d’asile dans les prochains mois. Pour leur part, le président français, François Hollande, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Junker, en appellent à la création d’un dispositif permanent et obligatoire d’accueil des demandes d’asile dans tous les pays de l’Union européenne en fonction de leur population et de leurs ressources.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

La politique européenne de l’asile s’appuie sur la Convention de Genève de 1951 qui définit le réfugié comme toute personne fuyant des persécutions ou éprouvant des craintes légitimes. Cette condition étant remplie, il peut ensuite solliciter un accueil dans un pays hôte. Le droit d’asile constitue un droit universel auquel seule une cinquantaine de pays n’a pas souscrit. Mais compte tenu de la diversité des réponses formulées par les puissances européennes, l’UE ne cesse de chercher à harmoniser celui-ci.

Les premiers instruments d’harmonisation sont contemporains de la première crise de l’asile survenue en Europe, au lendemain de la chute du rideau de fer. À l’époque, 500 000 demandes d’asile avaient été adressées aux Européens de l’Union (dont 432 000 en Allemagne en 1992). Il s’agissait alors de lutter contre « l’asylum shopping » qui consistait pour les demandeurs à formuler des requêtes auprès de différents membres de l’Union en attendant la réponse du plus offrant. Désormais – et ce fut l’enjeu des accords de Dublin de 1990 – une seule demande vaut traitement et réponse de tous les États de l’Union. Il en va de même pour l’acceptation ou le refus de délivrance du statut de réfugié. Comme la plupart des demandes ont été adressées à l’Allemagne et à l’Autriche au cours de cette période, ces derniers ont demandé un partage du « fardeau ». Cela s’est finalement soldé en 2003 par les accords de Dublin II, fondés sur le principe « one stop, one shop ». En l’occurrence, cela signifie que l’on doit désormais demander l’asile dans le premier pays européen où l’on est arrivé initialement. Cependant, cette logique a conduit à un engorgement des demandes sur les territoires étatiques situés le long des frontières extérieures de l’Europe, comme l’Italie et la Grèce, peu équipés pour faire face à l’afflux des réfugiés. En outre, ces États disposent d’une moindre culture de l’asile, contrairement à l’Allemagne ou bien la Suède. Les nouveaux arrivants ont donc cherché à les quitter en évitant tout d’abord que leur passeport ne soit tamponné ; ce qui les aurait immanquablement renvoyé vers le premier pays d’arrivée. Une telle réglementation a ainsi créé les points de saturation d’Athènes ou bien de Calais et Sangatte, deux villes où campent les candidats à l’asile vers le Royaume Uni.

En 2008, le Pacte européen sur l’immigration et l’asile (qui n’est pas un traité) énonçait, parmi ses cinq principes, l’harmonisation du droit d’asile européen. C’est donc dans cet esprit qu’a été créé un bureau à Malte, destiné à harmoniser les réponses en fonction des profils des demandeurs. Une liste de pays sûrs et de tiers sûrs, ainsi qu’une notification de demandes manifestement infondées a dès lors circulé entre membres de l’Union. Un état de fait qui est venu restreindre d’autant les chances d’obtention du statut de réfugié. Mais les révolutions arabes de 2011, les crises syrienne, libyenne et irakienne conjuguées à la venue de nombreux Afghans, ont finalement vidé de sens les règlements de Dublin II. Une nouvelle pratique plus tolérante a alors permis la circulation des demandeurs vers les territoires où ils souhaitaient se rendre. Elle a par ailleurs offert plus de latitude dans la détermination du pays de traitement de la demande, en fonction des choix du demandeur et de ses liens avec tel ou tel région européenne. Ce revirement évoqué récemment par Angela Merkel conduira sans doute à la disparition du règlement de Dublin II.

On voit par conséquent que les années 2014 et 2015 ont connu un afflux exceptionnel de demandes d’asile. Face à ce défi, la proposition de la Commission européenne – tout d’abord évacuée – de quotas en juin 2015, suivie d’un dispositif obligatoire a conduit à une nouvelle ligne de partage entre Européens. Notons d’une part, ceux qui acceptent l’accueil, et d’autre part, ceux qui refusent de se voir imposer de telles mesures comme les États d’Europe centrale et orientale, le Royaume Uni, l’Irlande et le Danemark.

Rappel historique

Le droit d’asile confronté à l’afflux des Syriens. La convention de Genève doit-elle être encore respectée dans l’appréciation du caractère individuel du profil du demandeur d’asile et de la persécution qu’il a vécue ou qu’il fuit ? Ne faudrait-il pas plutôt adopter une réponse collective adaptée à un peuple dont six millions des siens ont déjà quitté leur domicile depuis 2011 et dont quatre millions se trouvent aujourd’hui à l’étranger ? Certains pays ont déjà accueilli des millions de Syriens. Mentionnons principalement la Turquie : 1,8 million, le Liban : 1,2 million et la Jordanie : 600 000. Autrement dit, l’urgence de la crise ne nécessite-t-elle pas une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle, comme ce fut le cas dans le passé pour les boat people vietnamiens, cambodgiens et laotiens des années 1975-1980 ? À cette question, s’ajoute celle de la souveraineté de pays européens qui acceptent difficilement que des demandeurs d’asile leur soient imposés. Des mécanismes comme la protection temporaire, fondée sur la directive européenne de 2001, pourraient être appliqués, comme jadis pour les ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Pourtant, ces dispositions ne font pas partie des solutions proposées.

L’harmonisation du droit d’asile dans l’Union européenne. Dans cette communauté politique, chaque pays met en place sa propre diplomatie. Chacun entretient des relations privilégiées avec tel ou tel pays de départ et il maintient ou non sa tradition de l’asile face à la faible lisibilité de la politique commune de l’Union. Or, les demandeurs d’asile ont souvent une idée précise du pays où ils veulent aller, pour des raisons de langue, de liens familiaux, d’opportunités d’emplois et de prestations. C’est pourquoi, l’idée que les États membres seraient tous perçus comme semblables à leurs yeux, reste une pure chimère. Dans ce contexte, l’opinion publique d’extrême-droite qui a longtemps tenu lieu de réponse aux pays européens pour affirmer ici ou là une politique restrictive sans nuances, instrumentalise cet enjeu au service de politiques sécuritaires des migrations.

Analyse

La crise de l’asile, à laquelle l’Europe est actuellement confrontée, montre que la dissuasion a atteint ses limites. En effet, bien qu’elle soit déployée depuis 25 ans avec des instruments de plus en plus sophistiqués, cette stratégie n’a pas réduit les entrées régulières et irrégulières, ni davantage les demandes d’asile. Elle souligne bien plutôt les clivages existant en Europe, entre les pays de l’Est et ceux de l’Ouest. Ainsi, cette situation révèle-t-elle l’hostilité des nouveaux membres de l’Union issus du bloc communiste. Elle met au jour également des disparités Nord/Sud. Celles-ci sont illustrées par le manque de solidarité des pays du nord européen – peu concernés par les arrivées dans les pays du sud de l’Europe – envers des États comme l’Italie ou la Grèce ; ces derniers ayant jusqu’ici assumé l’essentiel de l’accueil, comme l’a montré, en Italie, l’opération Mare Nostrum mise en place de novembre 2013 à novembre 2014. En dernière instance, le repli sur soi l’emporte le plus souvent sur les principes européens de solidarité. Mais il faut bien comprendre à cet égard que l’Europe joue sur ce dossier ses valeurs de respect des droits de l’homme et de partage des responsabilités dans la décision d’accueillir ou non les réfugiés.

Références

Balleix Corinne, La politique migratoire de l’Union Européenne, Paris, Doc française 2013.

Höpfner Florian, L’Évolution de la notion de réfugié, Paris, Pédone, 2014.

Thiollet Hélène, Schmoll Camille, Wihtol de Wenden Catherine, Migrations en Méditerranée, Paris, CNRS Editions 2015.

Vaudano Maxime, « Comprendre la crise des migrants en Europe en cartes, graphiques et vidéos », LeMonde.fr, [En ligne], 4 sept. 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html.

Dernière consultation : le 17 sept. 2015.

Wihtol de Wenden Catherine, Le droit d’émigrer, Paris, CNRS Editions 2013.

Wihtol de Wenden Catherine, Faut-il ouvrir les frontières?, Paris, Presses de Sciences Po 2015.

Wihtol de Wenden Catherine, La Question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013.

Sep 15, 2015 | Chine, Commerce international, Diplomatie, Diplomatie non-étatique, Finance internationale, Multilatéralisme, Passage au crible

Par Justin Chiu

Passage au crible n°131

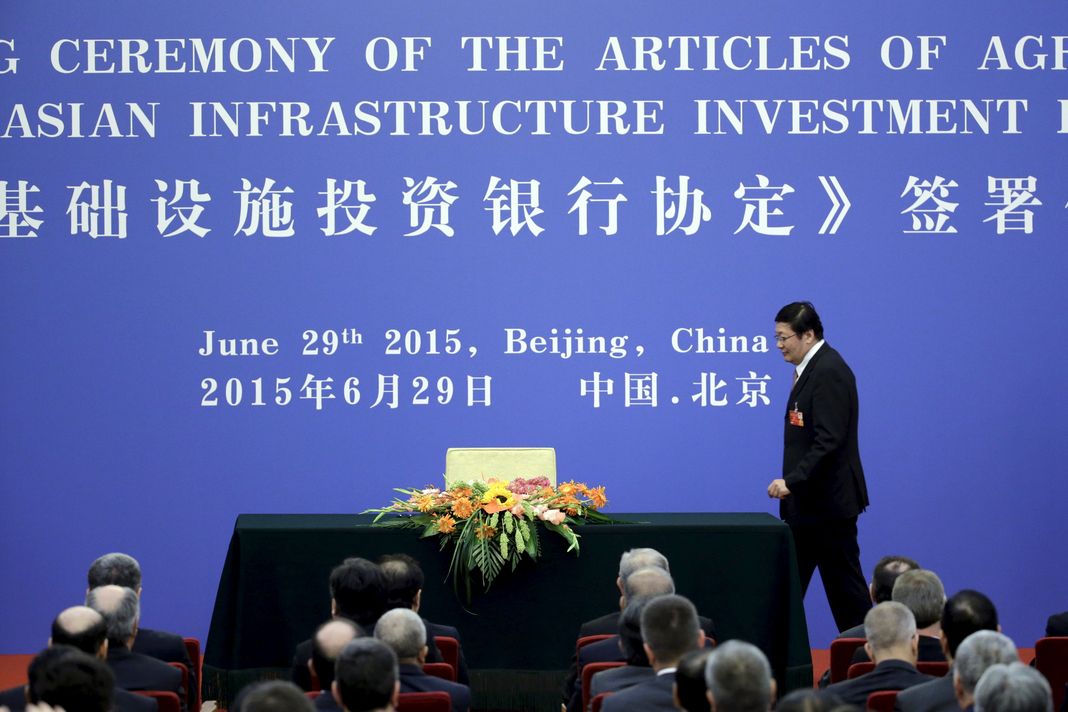

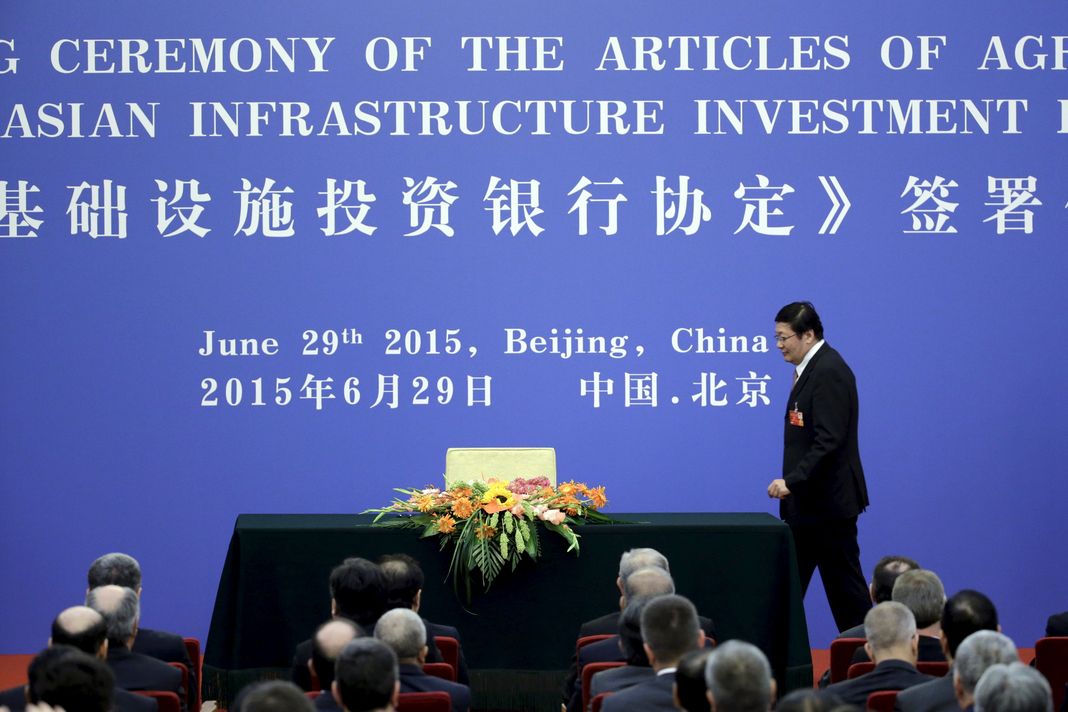

Source: Jason Lee / Reuters pour Le Monde

Source: Jason Lee / Reuters pour Le Monde

Le 29 juin 2015, s’est tenue à Pékin la cérémonie de signature des statuts de la BAII (Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures). En réunissant 57 pays à travers le monde, cette nouvelle banque multilatérale s’est doté d’un fonds de 100 milliards de dollars dont 30% proviennent de la Chine. Considérée comme un succès diplomatique de l’État chinois, la création de la BAII marque un tournant décisif dans la finance mondiale.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

En septembre 2013, six mois après sa prise de pouvoir, le président chinois Xi Jinping a présenté sa stratégie globale en matière d’économie et de commerce, intitulée La Nouvelle route de la soie. Afin de sécuriser l’accès aux matières premières et de rationaliser l’exportation de marchandises, la priorité est désormais mise sur le renforcement des réseaux de transport – terrestres et maritimes – et de communication entre Pékin et ses partenaires en Asie et en Europe. Or, selon la BAD (Banque asiatique de développement), il faudrait 800 milliards de dollars par an pour soutenir la construction des infrastructures en Asie. Mais la Banque mondiale et la BAD ne peuvent financer que 20 milliards de dollars. En fait, le projet de la BAII dévoilé en octobre 2013, constitue une manœuvre politique. Il répond avant tout à une nécessité économique.

Depuis son accession à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en 2001, la Chine a démultiplié ses échanges et surtout son excédent commercial (382,46 milliards de dollars en 2014). En mars 2015, les réserves de change de Pékin s’accumulaient et s’élevaient à 3 730 milliards de dollars. Premier détenteur de la dette publique américaine avec 1 277 milliards de dollars en bons du Trésor (juillet 2013), la Chine investit aujourd’hui également dans la dette européenne à travers le MES (Mécanisme européen de stabilité). Néanmoins, pour diversifier les placements et consolider le partenariat avec les pays du Sud, elle a créé plusieurs organismes transnationaux, comme par exemple le Fonds de développement Chine-Afrique (2006). Cette volonté d’exporter davantage de capitaux que de produits manufacturés s’est aussi exprimée par l’établissement actuel de la BAII à Pékin et celui de la Banque de développement des BRICS à Shanghai. Par ailleurs, le rôle de l’Eximbank et de la CDB (China Development Bank) s’est trouvé renforcé par des projets bilatéraux. À cet égard, Pékin a prêté 73 milliards de dollars à ses partenaires d’Amérique latine pour la période de 2005-2011, contre 53 milliards pour la Banque mondiale.

Cadrage théorique

1. L’offensive transnationale d’un Competition State. Selon Philip Cerny, le Competition State s’est graduellement substitué à l’État-providence afin de répondre aux impératifs d’une concurrence mondialisée. En effet, dans le processus d’élaboration des politiques, l’État se voit à présent dans l’obligation de trouver une cohérence entre exigences domestiques et objectifs internationaux. En transnationalisant les activités, les réseaux et les stratégies, l’acteur étatique pourrait mieux tirer profit de la mondialisation et préserver les intérêts des groupes privés. Ainsi, contrairement à la thèse du retrait de l’État de Susan Strange, Cerny constate que dans certains domaines économico-financiers, la puissance étatique multiplie-t-elle parfois ses interventions.

2. La financiarisation des rapports de domination. Dans Philosophie de l’argent, Simmel démontre le rôle déterminant de l’économie monétaire dans la densification des échanges. En fait, avec l’argent, l’action abstraite entre individus ou groupes sociaux devient mesurable et concrète. Les échanges monétisés renforcent alors l’interdépendance et les rapports de domination. À cet égard, le détenteur du capital détient le pouvoir d’imposer ses conditions et de se faire attribuer des privilèges. De la sorte, le vecteur monétaire devient-il synonyme de puissance.

Analyse

Riche en ressources naturelles et minières, la Chine reste pourtant leur premier importateur mondial. Afin de sécuriser l’approvisionnement des hydrocarbures, elle s’implique dans la construction des infrastructures en Afrique (Angola, Nigeria, et les deux Soudan), en Asie centrale (Kazakhstan, Turkménistan et Ouzbékistan), mais aussi plus récemment au Pakistan, avec un vaste programme d’investissement de 46 milliards de dollars. S’agissant du développement des secteurs énergétiques et des réseaux de transport, la BAII a pour objet de consolider les efforts déjà engagés par le gouvernement de Pékin.

Curieusement, les firmes chinoises seraient les premières bénéficiaires des investissements de la BAII. En fait, les groupes pétroliers – CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) et Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation) –, les grandes sociétés de construction – CSCEC (China State Construction Engineering Corp) – et les équipementiers de télécoms Huawei et ZTE ont acquis conjointement des expériences dans ce genre de travaux complexes reliant énergie et réseaux de transport. Soutenues par les grandes banques chinoises, elles sont en mesure de répondre aux appels d’offres grâce à des tarifs très compétitifs. Elles tablent de surcroît sur des bénéfices à long terme. En outre, actionnaire à 30% et détenant les droits de vote à 26%, Pékin pourrait faire valoir ses décisions dans ce nouveau mécanisme financier. Autrement dit, par cette exportation de capitaux, l’État chinois cherche à soutenir l’internationalisation de ses entreprises.

Malgré la pression exercée par Washington sur ses alliés occidentaux et la méfiance de Tokyo, Pékin a donc réussi un tour de force diplomatique. En fait, après la demande d’adhésion du Royaume Uni déposée en mars 2015, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et douze autres pays européens ont soumis eux-aussi leur demande. Acteurs régionaux, Le Brésil, l’Égypte et l’Afrique du Sud sont également membres fondateurs de la nouvelle banque. Bien que la participation des pays non-asiatiques soit limitée à 25% du capital, l’essentiel, pour ces États, consiste à ne pas être exclu. D’autant plus que les retombées économiques semblent considérables. Aussi, pour définir le mode de gouvernance de la BAII et évaluer la viabilité des chantiers, la Chine a-t-elle besoin de l’expertise financière de l’extérieur.

En anticipant la dynamique de croissance en Asie, l’établissement de la BAII produit un effet multiplicateur. La BAD – dont le Japon représente le plus grand contributeur – a promis d’augmenter son fonds propre, qui passerait de 18 à 53 milliards de dollars en 2017. L’ampleur des travaux pourrait être mesurée par les flux de capitaux. Finalement, grâce à la création de cette banque multilatérale, l’État chinois entend ouvrir des marchés inexploités et mettre en évidence son incontestable leadership en Asie.

Références

Cabestan Jean-Pierre, La Politique internationale de la Chine, Paris, Presses de Science Po, 2010.

Cerny Philip G., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Pluralism, New York, Oxford University Press, 2010.

Meyer Claude, La Chine, banquier du monde, Paris, Fayard, 2014.

Meyer Claude, « Le succès éclatant, mais ambigu, de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures », Le Monde, 1er juillet 2015, disponible à l’adresse :

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/01/le-succes-eclatant-mais-ambigu-de-la-banque-asiatique-d-investissement-pour-les-infrastructures_4665869_3232.html

Simmel Georg, Philosophie de l’argent, [1900], trad., Paris, PUF, 2009.

Site officiel de la BAII : http://www.aiiban

Juil 27, 2015 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Mondialisation, Multilatéralisme, Politique étrangère, Théorie En Marche

À quelques mois de la tenue de la COP21, l’ouvrage de S. Aykut et A. Dahan offre un précieux éclairage sur les enjeux liés aux négociations sur le changement climatique.

À quelques mois de la tenue de la COP21, l’ouvrage de S. Aykut et A. Dahan offre un précieux éclairage sur les enjeux liés aux négociations sur le changement climatique.

Dans un langage clair mais dense, ce manuel retrace toutes les étapes de la construction du régime climatique, depuis les premières alertes jusqu’à la Conférence de Copenhague. Le lecteur y découvre le rôle prépondérant joué par les États-Unis, aussi bien sur le plan scientifique que dans la formulation politique du problème. L’exposé minutieux des luttes de cadrage permet notamment de comprendre la persistance de nombreux désaccords.

Constatant l’échec patent des tentatives de réduction des GES, les auteurs s’interrogent sur les raisons d’une telle inefficacité. En fait, celle-ci résulterait du hiatus qui s’est progressivement instauré entre un «processus de gouvernance onusienne […] et d’autre part, une réalité marquée par la lutte acharnée pour l’accès aux ressources […] et aux énergies fossiles ».

Aykut Stefan A. Dahan Amy, Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, 749 pages dont 83 pages de bibliographie auxquelles s’ajoutent une liste des sigles ainsi qu’un index des graphiques et tableaux.

Juil 26, 2015 | Diplomatie non-étatique, Environnement, Mondialisation, Passage au crible

Par Weiting Chao

Passage au crible n° 130

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

Six mois avant le sommet sur le climat (COP 21), s’est tenu à Paris – du 1er au 5 juin 2015 – le 26e Congrès Mondial du Gaz (WGCPARIS 2015). Organisé par l’IGU (International Gas Union), il réunissait plus de 4000 représentants des plus grands acteurs du secteur au niveau mondial et provenant de 83 pays, tels que BP, Total, Shell, ExxonMobil, Chevron, ENI, BG Group, Statoil, Qatargas, PetroChina, etc. Désormais au centre des préoccupations, le changement climatique a incité ces dernières à débattre de l’ensemble des thématiques liées à la transition énergétique.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Les négociations entre États sur le thème du réchauffement climatique ont débuté à la fin des années quatre-vingt. Lors du Sommet Planète Terre de Rio de Janeiro en 1992, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a été signée par 153 pays. En 1997, les signataires de la CCNUCC ont adopté le Protocole de Kyoto qui représente, à ce jour, le seul accord mondial contraignant les pays développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 2008 et 2012. Dès l’entrée en vigueur du Protocole en 2005, la période post-Kyoto a été évoquée. Cependant, la signature de tout nouveau traité s’avère encore difficile, d’autant qu’après l’échec de Copenhague (COP15) en 2009, aucune convergence significative vers un accord universel n’a été constatée. De ce fait, en 2012 à Doha, le Protocole de Kyoto a été prolongé jusqu’en 2020. Quant à l’adoption d’un nouvel accord, il a été reporté à la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015.

Quelques mois avant cet événement, s’est déroulé dans la même ville, le WGCPARIS 2015, le rassemblement mondial le plus important de l’industrie du pétrole et du gaz. Les discussions ont inclus la valeur marchande de la chaîne du gaz, de l’exploration et de la production, la transmission internationale, les innovations énergétiques, etc. Au cours de ce sommet, les entreprises ont souligné le rôle crucial du gaz naturel qui, selon elles, produit environ deux fois moins de CO2 que le charbon. À ce titre, il pourrait par conséquent aider à réduire les émissions de GES. Par ailleurs, le 2 juin dernier, six dirigeants de compagnies pétrolières européennes (Shell, ENI, BP, BG group, Total et Statoil) ont écrit une lettre ouverte dans Le Monde pour encourager tous les acteurs étatiques à fixer collectivement un prix au carbone afin de favoriser l’efficacité énergétique. Ils ont également demandé au secrétaire exécutif de la CCNUCC de les aider à tenir au sein de la COP 21, un dialogue direct avec l’ONU et les pays Parties.

Cadrage théorique

1. Une diplomatie triangulaire. Depuis l’avènement d’un marché mondialisé et le rythme accéléré de l’évolution technologique, les États ne contrôlent plus à présent qu’une partie infime du processus de production et orientent de moins en moins les échanges. En revanche, les grands groupes de l’énergie occupent aujourd’hui une place déterminante et agissent comme des autorités politiques, au point parfois de concurrencer les gouvernements. Ce transfert de pouvoir en faveur des opérateurs économiques a conduit à l’émergence d’une nouvelle diplomatie fondée sur l’intrication de trois types d’interactions : les relations diplomatiques d’État à État, d’État à firme, et de firme à firme. En effet, dans de nombreuses situations, les négociations que celles-ci mènent entre elles semblent souvent les plus importantes. Ainsi, les fruits de leurs pourparlers orientent-ils ensuite fortement les politiques publiques.

2. Le paradoxe d’un protectionnisme offensif. Dans le cadre du marché libre, les grandes entreprises mènent une politique interventionniste ayant pour objectif la détention d’un monopole. Ainsi, s’entendent-elles entre elles pour limiter leurs productions, fixer leurs prix, accorder leurs parts de marché, favoriser les progrès politiques, techniques et économiques de l’industrie etc. En bref, elles visent la création d’un cartel international. De ce fait, ces majors forgent des arrangements institutionnels qui déterminent ensuite une source d’autorité internationale. Une concurrence libre et ouverte étant dès lors entravée, les acheteurs potentiels n’ont plus d’autre option que d’accepter, c’est-à-dire de se soumettre.

Analyse

En matière énergétique, le plus grand émetteur mondial de GES, produit environ 35% des émissions, dont plus de 56% proviennent du pétrole et du gaz. Selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie), les efforts déployés dans ce secteur pour diminuer les GES restent essentiels. D’une part, les États demandent la coopération des firmes. D’autre part, comme les coûts d’exploitation et les bénéfices dans ce domaine apparaissent profondément affectés par les nouvelles réglementations, un grand nombre de ces opérateurs cherchent à infléchir directement les décisions gouvernementales. À ce titre, dans les premières négociations, qui se sont tenues dans les années quatre-vingt-dix, les industries occidentales de la pétrochimie ont refusé, dans leur grande majorité, l’adoption des réductions d’émissions de CO2 imposées par les gouvernements et se sont en outre opposées à tout calendrier. Organisées principalement par la GCC (Global Climate Coalition), elles sont parvenues à freiner considérablement le processus d’obtention des accords, lors des négociations de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto. Le pouvoir gouvernemental étant ostensiblement érodé, les pressions entrepreneuriales constituaient un véritable obstacle à la politique climatique. Or, à la fin de cette décennie-là, le soutien de l’industrie à la GCC s’est progressivement émoussé. Plusieurs de ses principaux membres, tels que BP et Shell, ont par exemple quitté l’organisation. Finalement, en 2002, après treize ans de fonctionnement, la GCC a été officiellement dissoute. La quasi-disparition des groupes anti-climatiques reflète une évolution générale des firmes qui deviennent de plus en plus coopératives. En effet, ces changements significatifs, qui découlent des innovations technologiques et des bénéfices économiques, sont orientés par des associations organisées, ouvertement ou secrètement, en cartels. Ainsi, l’IGU, fondée en 1931, dispose-t-elle de plus de 140 membres représentant 95% du marché mondial du gaz. Elle inclut les firmes de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), les super-majors occidentales et les nouveaux géants du pétrole des pays émergents, comme PetroChina. Tous les trois ans, ces sociétés se réunissent lors du Congrès mondial du gaz afin de mettre en place une stratégie commune. Les critères essentiels sont décidés lors de négociations au cours desquelles les grandes compagnies pétrolières jouent un rôle prédominant. Foncièrement, ces normes ont favorisé le développement de nouveaux types de commerce pour lesquels sont prévus des profits potentiellement élevés, tels l’énergie renouvelable, des innovations de fabrication, de nouveaux modes de transport, la propriété intellectuelle, etc.

Cette année, les entreprises ont montré avec force à quel point le gaz naturel, l’énergie fossile la plus propre selon elles, formerait le vecteur capital d’une bonne transition énergétique. L’utilisation accrue de cette ressource pourrait apporter de substantiels capitaux dans un secteur émergent encore morcelé et désorganisé. Notons que plus de 670 milliards de dollars ont été dépensés en 2013 pour explorer des réserves de nouveaux combustibles fossiles. Par ailleurs, le rachat de BG Group par Shell, dont le montant de l’opération s’élève à 47 milliards de livres (64 milliards d’euros), constitue une transaction exceptionnelle. Grâce à cette fusion, Shell – déjà très actif dans le domaine du gaz – augmentera sa production de 20% et ses réserves d’hydrocarbures de 25% ; sans compter que cette super-major dépense déjà des milliards pour l’exploration de l’Arctique et les projets portant sur les sables bitumineux du Canada. Or, d’après une analyse récente publiée par la revue Nature, ces deux derniers projets s’avèrent incompatibles avec la prévention de changements climatiques, considérés comme dangereux. En outre, avec la transition énergétique, une somme considérable a été versée afin d’investir dans les infrastructures, comme par exemple la construction du pipeline de gaz. Aux États-Unis, de 2008 à 2012, la quantité d’électricité produite à partir du gaz naturel a augmenté de plus de 50%. Si les tendances actuelles se confirment, cette énergie devrait représenter près des deux tiers de l’électricité américaine d’ici 2050, entraînant par voie de conséquence un renouvellement massif des équipements.

Quant à l’introduction d’un système de tarification des émissions de carbone s’appliquant à tous les pays, les firmes se retrouvent autour d’un intérêt commun, celui du bon fonctionnement des mécanismes de marché et l’élaboration de règlements afférents. Plusieurs entreprises utilisent effectivement un prix du carbone interne pour calculer la valeur des projets futurs et orienter les décisions des investissements. Dans ces circonstances, le prix du carbone, que certaines d’entre elles ont d’ores et déjà fixé, revêtirait, – s’il devenait un prix de marché – un impact beaucoup plus fort que toutes les politiques menées aujourd’hui par les gouvernements.

Porte-paroles de l’industrie du gaz, les grandes entreprises du secteur de l’énergie ont présenté leurs objectifs non seulement aux États, mais aussi aux populations. Elles ont plus encore exposé le rôle qu’elles entendent jouer lors de la COP21 qui se tiendra bientôt à Paris. Or, il s’avère que les technologies et les ressources qu’elles envisagent d’utiliser et dans lesquelles elles souhaitent investir, répondent exclusivement à une logique techno-financière largement incompatible avec une politique de protection de l’environnement significative. En fait, leur protectionnisme offensif, qui s’est traduit par la mise en place d’un cartel dans le secteur de l’énergie, pourrait conduire à une transition énergétique dont le contenu serait conçu à leur unique avantage, ce qui risque de se retrouver dans un prochain accord signé par les États.

Références

Stopford John, Strange Susan, Henley John, Rival States, Rival Firms. Competition for World Market Shares, 1991, Cambridge, Cambridge University Press.

Strange Susan, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, 1996, Cambridge, Cambridge University Press.

Vormedal Irja, « The Influence of Business and Industry NGOs in the Negotiation of the Kyoto Mechanisms: the Case of Carbon Capture and Storage in the CDM

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

À quelques mois de la tenue de la COP21, l’ouvrage de S. Aykut et A. Dahan offre un précieux éclairage sur les enjeux liés aux négociations sur le changement climatique.

À quelques mois de la tenue de la COP21, l’ouvrage de S. Aykut et A. Dahan offre un précieux éclairage sur les enjeux liés aux négociations sur le changement climatique.