Jan 11, 2016 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Valérie Le Brenne

Passage au crible n° 138

Source: Pixabay

Source: Pixabay

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, s’est tenue à Paris la vingt-et-unième conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), dite COP21. À l’issue d’intenses tractations, les négociateurs sont convenus d’un accord d’une quarantaine de pages qui vise à limiter le réchauffement climatique en deçà de deux degrés.

Présentés comme les grands absents de ce sommet, les océans ont finalement été pris en considération, à la marge. À ce titre, le préambule de l’annexe précise que « les Parties au présent Accord […] Not[e]nt qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans ».

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Signée en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio, la CCNUCC rassemble aujourd’hui 196 membres. Tous les États y reconnaissent l’existence d’un changement climatique d’origine anthropique et s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Entré en vigueur en 1994, le texte prévoit la tenue d’une conférence annuelle des Parties (COP) afin de dresser le bilan des politiques menées dans ce domaine et négocier de nouvelles dispositions.

En 1997, la COP3 s’est achevée sur la signature du Protocole de Kyoto qui a assigné « aux pays développés et aux économies en transition des objectifs chiffrés en matière de réduction de GES » (Aykut, 2015). Mais sa non-ratification par les États-Unis et le constat ultérieur d’un manque patent de résultats ont provoqué une profonde crise dont le paroxysme a été atteint à Copenhague en 2009. Après deux ans de discussions, les États membres n’ont ensuite pas réussi à s’accorder sur le contenu du prochain traité devant prendre effet en 2020. Cette rencontre s’est donc soldée par un échec. Par la suite, la date butoir pour obtenir un accord global ayant été re-poussée à 2015, le Sommet de Paris a donc revêtu les allures d’une conférence de la dernière chance.

Soulignons d’autre part le rôle joué par le Groupe international d’experts sur le climat (GIEC) dans la formulation et l’inscription des problèmes climatiques à l’agenda politique. Fondé en 1988, celui-ci a vocation à fournir « des évaluations détaillées de l’état des connaissances scien-tifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs réper-cussions potentielles et les stratégies de parade ». Depuis sa création, il a ainsi publié cinq rapports (1990, 1995, 2001, 2007 et 2013-2014). Tous s’accompagnent d’une synthèse à destination des décideurs élaborée par le SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice).

Dans leur dernier document, ces experts ont alerté sur les conséquences que le change-ment climatique impliquait sur les océans. Outre, les risques induits par la montée des eaux, ces scientifiques ont fait état d’un double phénomène d’acidification et de réchauffement des mers du fait de l’absorption d’environ 30 % des émissions anthropiques de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. En effet, ces brutales transformations biogéochimiques affectent l’ensemble des écosystèmes marins et mettent d’ores et déjà en péril la survie de nombreuses espèces.

Cadrage théorique

1. La légitimation scientifique d’une cause environnementale. La publication par le GIEC des conclusions scientifiques les plus récentes sur la situation des océans a contribué à accroître la légitimité de cette cause environnementale. Ceci tend à démontrer combien la structure des sa-voirs (Strange, 1994) joue un rôle majeur dans la formulation et la mise à l’agenda politique des problèmes climatiques.

2. La mutualisation de ressources hybrides. Malgré l’alerte lancée par le GIEC, le thème des océans n’a pas été intégré au programme de la COP 21. Afin d’y pallier, divers acteurs issus de la société civile, du monde scientifique et des secteurs public et privé se sont réunis au sein de la Plateforme Océan & Climat (POC). Ainsi, ces derniers ont-ils organisé, en marge des négocia-tions du Bourget, les Ocean for Climate Days du 2 au 6 décembre.

Analyse

Soulignons tout d’abord que ce sujet n’a pas soudainement surgi dans le débat international sur le changement climatique. En effet, les précédents rapports publiés par le GIEC faisaient déjà état d’une situation préoccupante, anticipant notamment sur les risques induits par la mon-tée du niveau des mers. Néanmoins, le dernier bilan dressé par le groupe d’experts a dévoilé de nouvelles urgences. En l’occurrence, cette rationalisation a participé d’un processus de légitima-tion tout en encourageant les initiatives en faveur de la préservation du milieu marin. Commençons ainsi par signaler la création à Londres en février 2013 de la Global Ocean Commission (GOC). Composée de personnalités politiques telles que l’ancien ministre britannique des Af-faires étrangères David Miliband ou encore l’ancien président du Costa Rica José Manuel Fi-gueres, la GOC a publié en juin 2014 un rapport intitulé Du Déclin à la restauration. Un plan de sauvetage pour l’océan mondial dont le contenu prescriptif forme une adresse aux décideurs poli-tiques. Notons également le projet de recherche TARA Expédition dont les résultats ont été pu-bliés dans la prestigieuse revue américaine Science en mai 2015. Ces travaux ont par exemple identifié les conséquences du réchauffement climatique sur les planctons, organismes situés à la base de la vie marine. Rappelons ensuite la création en 2014 par le Secrétaire d’État américain, John Kerry, de la conférence annuelle Our Ocean. La deuxième édition – qui s’est déroulée à Valparaiso au Chili en septembre 2015 – a été marquée par plusieurs annonces officielles con-cernant la création d’imposants sanctuaires marins, en particulier celui situé autour de l’île de Pâques. Enfin, la veille de l’ouverture de la COP21, onze pays ont signé l’appel Because the Ocean lancé par les gouvernements chilien et français, la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Commission Océan Mondial, l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations In-ternationales) et TARA Expéditions. Cette déclaration réclame plus particulièrement : « 1) La publication d’un rapport spécial sur l’océan par le GIEC, 2) Le respect de l’Objectif de Développement Durable n°14 (ODD 14) dédié à l’océan et aux ressources marines et 3) La création d’un groupe de travail « Océan » placé sous l’égide de la CCNUCC ».

Ce sursaut d’intérêt n’a toutefois guère suffi à inscrire le thème au programme du Sommet de Paris. C’est pourquoi une coalition internationale d’acteurs issus de la société civile, du monde scientifique et des secteurs public et privé ont mutualisé leurs ressources au sein de la Plateforme Océan & Climat (POC). Créée le 10 juin 2014 avec l’appui de la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, cette instance visait « une meilleure prise en compte de l’océan dans les négociations climatiques ». Outre un Appel de l’Océan pour le climat – une pétition en ligne placée sous le patronage de l’océanographe américaine Sylvia Earle –, la POC a également formulé neuf recommandations qui reprennent et complètent celles propo-sées par la GOC en 2014. Enfin, l’organisation des Ocean for Climate Days au sein de l’Espace Gé-nération Climat au Bourget lui a offert un ancrage au cœur de la Zone bleue afin de favoriser les interactions avec les parties impliquées dans le processus de négociation. Cependant, ces di-verses initiatives ne sauraient en aucun cas occulter le fait que la COP21 n’a finalement pris en compte les océans qu’à la marge. Or, cela ne laisse de surprendre au regard des données scienti-fiques désormais bien connues et si alarmantes.

Références

Aykut Stefan, « Désenclaver les négociations climatiques. L’enjeu crucial de la COP 21 à Paris », Passage au crible (133), Chaos international, 20 sept. 2015.

Aykut Stefan C., Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.

Strange Susan, States and Markets : An Introduction to International Political Economy, Londres, Pinter, 1994.

Site officiel du GIEC, disponible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml. Dernière consultation le: 9 janvier 2016.

Site officiel de la Plateforme Océan & Climat, disponible à l’adresse suivante : http://www.ocean-climate.org/. Dernière con-sultation le : 10 janvier 2016.

Déc 21, 2015 | Diplomatie non-étatique, Passage au crible, Prix Nobel, Terrorisme

Par Josepha Laroche

Passage au crible n° 137

Source : Wikipedia

Source : Wikipedia

Le comité Nobel réuni à Oslo a attribué cette année (9 octobre 2015) le prix de la paix au quartet menant depuis plus de deux ans le « dialogue national » en Tunisie. Il a salué en l’occurrence « sa contribution décisive dans la construction d’une démocratie pluraliste en Tunisie après la ‘révolution du jasmin’ de 2011 ». Ce groupe se compose de quatre organisations émanant de la société civile : 1) Le syndicat UGTT (Union générale tunisienne du travail). 2) La fédération patronale Utica (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat). 3) La Ligue tunisienne des droits de l’homme. 4) L’Ordre national des avocats. Le jury a en effet estimé qu’elles avaient solidairement permis de désamorcer un conflit entre islamistes et anti-islamistes qui menaçait de plonger le pays dans le chaos.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

À l’hiver 2010, comme de très nombreux compatriotes, un jeune chômeur diplômé, le Tunisien Mohamed Bouazizi, vend pour survivre des fruits et des légumes sur le marché de Sidi Bouzid. Dépourvu de toute autorisation administrative, il est arrêté par la police et sa marchandise confisquée. Ne pouvant faire valoir sa cause, il choisit alors de s’immoler par le feu le 17 décembre 2010. Dès lors, de ville en ville et de village en village, une grande partie de la population tunisienne témoigne de sa solidarité envers le jeune homme. Dans le même temps, elle se mobilise contre le pouvoir en place, accusé d’être responsable du chômage et de la corruption qui minent l’économie. Dans les jours suivants, l’ensemble du pays s’embrase d’autant plus que le gouvernement répond à ces manifestations populaires par une implacable répression policière. Finalement, après un mois d’émeutes et l’organisation d’une grève générale, le régime s’effondre. Malgré un léger remaniement gouvernemental et quelques vagues propos d’apaisement, le président Ben Ali doit s’enfuir en Arabie Saoudite le 14 janvier 2011, mettant ainsi fin à 23 ans de règne sans partage. Dès lors, on parlera de la « Révolution de jasmin » pour caractériser cette séquence historique.

Mohamed Ghannouchi forme ensuite un gouvernement de transition et d’union nationale. Parallèlement, tous les prisonniers d’opinion sont libérés, tandis que la Ligue des Droits de l’Homme est restaurée dans ses droits et que le principe de la liberté totale de l’information est proclamé. Enfin, le ministère de la Communication, accusé sous Ben Ali de censurer la presse et d’empêcher la liberté d’expression, est par ailleurs supprimé. Face aux pressions Ghannouchi est cependant contraint de démissionner à son tour le 27 février 2011. Il est remplacé par l’ancien ministre de Bourguiba, Béji Caïd Essebsi. L’état d’urgence, en vigueur à partir de janvier 2011, sera maintenu. Après les élections législatives du 26 octobre 2014, qui voit le parti anti-islamiste Nidaa Tounès (Appel de la Tunisie) arriver en tête, l’Assemblée des représentants du peuple remplace l’Assemblée constituante. Au second tour de l’élection présidentielle organisé le 21 décembre 2014, Caïd Essebsi remporte le scrutin avec 55,68 % des voix contre 44,32 % pour Marzouki. Il devient ainsi le premier président issu d’une élection démocratique et transparente. Après avoir connu plusieurs années d’instabilité politique, de troubles et de tâtonnements institutionnels, la Tunisie semblait alors avoir conquis une certaine stabilité. Cependant, elle a été depuis très durement frappée par plusieurs opérations islamistes. Tout d’abord, l’attaque menée par l’État islamique contre le musée du Bardo qui eut lieu le 18 mars 2015, tua 24 personnes (21 touristes, un agent des forces de l’ordre et deux terroristes) et fit 45 blessés. Puis, survint le 26 juin 2015 dans la station balnéaire de Port El-Kantaoui, l’attentat dit de Sousse revendiqué également par Daesh, et qui fit 39 morts et 39 blessés. Enfin, cette organisation terroriste a de nouveau revendiqué l’attaque-suicide qui a eu lieu à Tunis le 24 novembre 2015 et a frappé la garde présidentielle.

Cadrage théorique

1. La nobélisation d’un processus de sécularisation. Construite au fil des décennies, la diplomatie Nobel apparaît désormais bien affirmée et clairement identifiable. Fondée sur des valeurs d’humanisme énoncées dès 1895 par Alfred Nobel dans son testament, elle s’avère aujourd’hui en mesure de prendre parti avec force dans les grands enjeux internationaux. Ainsi, en décernant par exemple cette année le prix Nobel de la paix à des militants favorables à une Tunisie laïque et démocratique, le Comité norvégien a tenu à leur témoigner son soutien face aux islamistes dont ils sont victimes. En l’occurrence, il entend peser de tout son poids symbolique dans le combat politique qui se joue actuellement dans ce pays. Mieux, par-delà ce dernier, il prend résolument position en faveur de tous ceux qui luttent dans le monde contre Daesh.

2. La nobélisation d’une société civile tout entière. Les conditions très strictes d’attribution des prix détaillées par Alfred Nobel et instituées en 1901 ne permettent pas aux Comités quels qu’ils soient – physique, chimie, physiologie-médecine, littérature, économie – de nobéliser plus de trois lauréats par prix. On note donc, en l’espèce, que le jury d’Oslo a contourné – sinon transgressé – cet interdit en désignant le quartet comme seul et unique récipiendaire. Cependant, à travers eux, il faut bien comprendre que c’est l’ensemble de la société civile que l’institution Nobel a décidé de distinguer, de gratifier et par conséquent de soutenir politiquement.

Analyse

On dénombre aujourd’hui plusieurs centaines de milliers de morts dans la guerre qui fait rage depuis déjà quatre ans en Syrie. Une guerre qui, rappelons-le, a débuté en 2011, dans le sillage du Printemps arabe initié par la révolution tunisienne du Jasmin. Les islamistes de Daesh (l’État islamique), qui mènent les combats contre les troupes du président chiite Assad aussi bien que contre les Kurdes, ont conquis plusieurs villes et surtout de larges territoires à l’est de la Syrie. Au point que ce conflit s’est désormais internationalisé dans la mesure où la Russie et l’Iran soutiennent militairement le régime, tandis qu’une coalition internationale, conduite par les États-Unis, s’efforce de contenir l’avancée de ces islamistes. Toutefois, les succès guerriers de ces derniers ne se réduisent pas à cette zone géographique, loin s’en faut. En effet, l’Irak, le Kenya, la Libye, le Mali, le Nigeria, la Somalie et l’Afghanistan – pour ne citer que les principaux maillons faibles – apparaissent durablement frappés et déstabilisés par les mouvements islamistes, qu’il s’agisse de Daesh, du front islamique, d’Al-Qaida, de Bokoh Haram, d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) ou bien encore du GIA (Groupe islamique armé).

Dans un tel contexte international, choisir de nobéliser cette année le quartet tunisien revêt bien sûr une lourde signification. Attribuer le Nobel à ces quatre associations tunisiennes qui militent en faveur des droits de l’homme et de la laïcité doit s’analyser comme l’engagement politique de se tenir résolument à leurs côtés et de les soutenir dans la mission qu’ils se sont donnée. En les dotant de cette récompense, l’institution Nobel sacralise non seulement leurs orientations politiques en leur transférant la notoriété mondiale du prix, mais elle réaffirme dans le même temps sa ligne diplomatique qu’elle construit année après année. Or, celle-ci se caractérise d’ores et déjà par une forte cohérence globale et une constante détermination à faire prévaloir la doxa Nobel face aux États. Pour ce faire, l’institution n’hésite pas – via son système de gratification mondial –à s’immiscer dans certains différends en cours, avec l’objectif affirmé d’infléchir les logiques dominantes, de les retourner, voire de s’y opposer. À bien des égards, il faut y voir une politique d’ingérence diplomatique. Ainsi, rappelons simplement pour mémoire qu’en 2013, le Comité norvégien désigna comme lauréat l’OIAC (Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques) chargée depuis 1997 de veiller au respect de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, signée en 1993. À cette époque, cette institution intervenait précisément sur le dossier syrien, depuis l’attaque chimique perpétrée le 21 août 2013 près de Damas. En l’occurrence, la diplomatie Nobel s’invitait alors par effraction aux côtés des États pour participer à leur High Politics. Elle faisait donc irruption sur la scène mondiale pour s’immiscer dans le traitement du conflit syrien. De surcroît, en choisissant de rendre un hommage appuyé à la sécurité collective et au multilatéralisme, en mettant à l’agenda international ces notions, elle se posait d’emblée en interlocuteur obligé des acteurs étatiques, impliqués dans cette guerre.

La nobélisation de 2015 relève de cette même matrice diplomatique. Celle-ci se décline de la sorte : 1) distinguer un conflit, 2) prendre clairement parti en nobélisant l’un des protagonistes, 3) intervenir comme définisseur de normes internationales en travaillant, autant que faire se peut, à les sanctuariser. Il faut toutefois discerner dans le souci de récompenser la société civile tunisienne tout entière, une nobélisation tout à fait innovante. Ce choix inédit témoigne en effet d’une nouvelle avancée procédurale. Il confirme plus encore un nouveau coup de force symbolique du dispositif Nobel qui décidément ne cesse de marquer la scène internationale de son empreinte et d’infléchir la politique des puissances étatiques conformément à ses orientations.

Références

Benberrah Moustafa, La Tunisie en transition. Les usages numériques d’Ennahdha, Paris, L’Harmattan, 2014. Coll. Chaos International.

Bono Irène, Hibou Béatrice, Meddeb Hamza, L’État d’injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie, Paris, Khartala, 2015.

Laroche Josepha, Les Prix Nobel. Sociologie d’une élite transnationale, Montréal, Liber, 2012, 184 p.

Laroche Josepha, « L’interventionnisme symbolique de la diplomatie Nobel », in : Laroche Josepha (Éd.) Passage au crible de la scène mondiale. L’actualité internationale 2013, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 119-123.

M’rad Hatem, Le Dialogue National en Tunisie : Prix Nobel de la Paix 2015, Paris, Editions Nirvana, 2015.

Nov 10, 2015 | Chine, Economie Politique Internationale, Environnement, Mondialisation, Passage au crible, sécurité humaine

Par Clément Paule

Passage au crible n° 136

Source : BBC

Source : BBC

Le soir du 12 août 2015, une puissante explosion a secoué la ville de Tianjin, quatrième agglomération la plus peuplée de la République populaire de Chine. Selon les médias chinois, cet incident aurait été provoqué par l’incendie accidentel d’une structure dans laquelle étaient entreposés de l’éthanol et des produits à base d’alcool. Ce n’est cependant pas la première fois que cette métropole de 15 millions d’habitants, située au Nord-est du pays – à une centaine de kilomètres de la capitale Beijing –, se trouve confrontée à ce type de phénomène. Deux mois plus tôt, une série de déflagrations gigantesques avait en effet ravagé le quartier portuaire de Binhai et les zones résidentielles adjacentes, le bilan officiel faisant état d’au moins 173 morts et de près de 700 blessés. L’origine du désastre a été identifiée dans un entrepôt appartenant à une firme chinoise Rui Hai Logistics – et qui abritait de grandes quantités de produits chimiques à la dangerosité avérée. En l’occurrence, les médias ont évoqué au sein de l’édifice même la présence de centaines de tonnes de cyanure de sodium – utilisé notamment dans l’exploitation aurifère –, exposant la population à un risque majeur de pollution de l’eau et de l’air. C’est pourquoi les autorités chinoises ont lancé un plan d’urgence impliquant l’évacuation de 6 000 personnes et des opérations de nettoyage à grande échelle. Au total, 17 000 ménages et 1700 entreprises auraient été affectés par ces événements selon l’agence de presse Xinhua, tandis qu’une étude du Crédit Suisse évalue les dégâts à environ 1,3 milliard de dollars.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Mentionnons en premier lieu quelques éléments conjoncturels permettant de situer cette crise dans l’histoire récente du pays. Le contexte économique reste pour l’heure marqué par un ralentissement de la croissance dont les chiffres sont de plus en plus contestés, alors que le gouvernement vient de dévaluer le yuan à deux reprises. Sur le plan politique, il convient de souligner l’intensification de la lutte anti-corruption sous l’impulsion du Premier secrétaire Xi Jinping, conduisant à l’arrestation de plusieurs dirigeants du PCC (Parti Communiste Chinois). Certains auteurs, à l’instar du sinologue Jean-Pierre Cabestan, évoquent une montée du militarisme au sein d’un régime qui doit faire face à l’essoufflement d’un modèle prôné depuis les années quatre-vingt. À cela s’ajoute une succession de catastrophes industrielles majeures : citons l’explosion survenue en août 2014 dans une fabrique de pièces automobiles à Kunshan – 146 victimes –, ou encore l’incendie meurtrier d’un abattoir en 2013 dans la province de Jilin. À ce titre, l’ONG (Organisation non gouvernementale) China Labour Bulletin a répertorié depuis fin 2014 plus de trois cents accidents de ce type ayant entraîné la mort de centaines de travailleurs.

Dans ce cadre, la municipalité de Tianjin revêt une importance stratégique car il s’agit de la porte maritime de la capitale Beijing et d’un hub international de transport et de logistique. Près de 540 millions de tonnes de matériaux y transiteraient annuellement, ce qui place son port parmi les dix premiers du monde. Proche du pouvoir central, la ville a connu un essor sans précédent depuis plusieurs décennies au point d’être surnommée la Nouvelle Manhattan. En témoigne la zone économique spéciale de Binhai, censée incarner l’innovation technologique en matière aéronautique, électronique, pétrochimique ou encore pharmaceutique. Estimé à 143 milliards de dollars en 2014, son PIB (Produit Intérieur Brut) affichait alors une augmentation de 15,5 %, soit plus du double de la moyenne nationale. Ce décollage remarquable a toutefois été accompagné d’une urbanisation anarchique et d’une dégradation environnementale liée à l’industrialisation massive des trente dernières années. Le cataclysme du 12 août 2015 frappe donc au cœur d’une vitrine qui cristallise les paradoxes d’une modernisation menée à marche forcée.

Cadrage théorique

1. Un « trou noir » de la mondialisation. L’insécurité industrielle révélée par cet incident est due au contournement systématique des régulations économiques. Plus encore, les logiques du capitalisme de connivence – crony capitalism – à l’œuvre au sein même du régime chinois créent des zones de non-gouvernance, des « trous noirs » (Susan Strange) menaçant à terme l’autorité de ce dernier.

2. L’imputation sélective de responsabilité. Confronté à cette crise complexe, le gouvernement applique des méthodes déjà utilisées lors de désastres précédents, à l’instar du séisme de Sichuan en 2008. Au-delà du contrôle des flux d’information, il s’agit d’identifier des coupables qui endosseront à eux seuls la faillite générale du système politico-administratif.

Analyse

Les diverses investigations menées sur la catastrophe ont très vite révélé toute une série d’irrégularités et de non-respect des normes en vigueur, et ce malgré le renforcement récent de la législation. L’entrepôt sinistré contenait en effet quarante fois plus de cyanure de sodium que la limite autorisée par la loi, d’autant que ses propriétaires ont procédé au stockage sans avoir obtenu au préalable la licence nécessaire. Ensuite, les premières habitations se trouvent à environ 600 mètres du site de l’explosion, bien en-deçà du minimum légal fixé à un kilomètre. Signalons cependant que la firme Rui Hai Logistics n’opérait pas en dehors de tout cadre réglementaire puisqu’elle avait passé avec succès plusieurs contrôles et a fortiori l’audit d’une société spécialisée. Or, les remarques formulées par cette dernière ne mentionnaient pas la proximité problématique des zones résidentielles. Ces entorses répétées aux procédures de sécurité dévoilent l’étendue de la collusion entre les dignitaires de la ville et l’entreprise incriminée. Les actionnaires de celle-ci ont par la suite avoué avoir eu recours à leur réseau de relations – désigné en Chine par la notion de guanxi – ainsi qu’à la corruption de fonctionnaires pour développer leurs activités. De telles tactiques de prédation laissent présager la généralisation de comportements déviants que les autorités municipales ne peuvent apparemment pas endiguer, faute de volonté ou de moyens.

Notons que la réponse d’urgence ne s’avère pas exempte de dysfonctionnements ; certaines sources pointant l’inexpérience des pompiers contractuels envoyés en première ligne pour éteindre ce qui ne ressemblait à l’origine qu’à un incendie localisé. À tel point que les explosions auraient été provoquées par l’utilisation d’eau sur certaines substances – comme le cyanure de sodium – qui libèrent des gaz inflammables à son contact. Par ailleurs, l’évacuation précipitée de milliers de personnes et l’absence de communication claire pendant le déroulement de la crise ont stimulé une cascade inhabituelle de critiques. Plusieurs manifestations spontanées ont rassemblé des centaines d’habitants inquiets d’une éventuelle contamination de l’eau et de l’air par des produits chimiques nocifs. Les protestataires ont également réclamé des solutions en matière de relogement. Mais, seule une partie d’entre eux a pu bénéficier d’un accord d’indemnisation. Face à ces embryons de contestation, au nom de la lutte contre les rumeurs et les fausses informations, l’État chinois a mis en œuvre une censure systématique des voix discordantes. Quelques dizaines de sites web ont alors été fermés par l’Administration du cyberespace. Des centaines de comptes d’utilisateurs des réseaux sociaux WeChat et Sina Weibo ont également été bloqués. Dans un communiqué daté du 18 août 2015, l’ONG RSF (Reporters Sans Frontières) a stigmatisé ce contrôle étroit passant par une mise à l’écart parfois brutale des journalistes étrangers. Sommés de relayer les dépêches officielles, certains médias nationaux proches du PCC ont néanmoins dénoncé l’attitude peu transparente des responsables municipaux qui encouragerait l’émergence de théories conspirationnistes.

Jamais remis en cause formellement, le gouvernement central a lancé une série d’enquêtes judiciaires qui ont conduit à l’arrestation d’une douzaine de personnes, à commencer par les dirigeants de Rui Hai Logistics. Quelques hauts-fonctionnaires ont aussi été mis en examen, à l’instar de Yang Dongliang, directeur de l’autorité publique de sécurité du travail. À cet égard, il convient de remarquer que cette répression ciblée s’inscrit dans la continuité de la lutte anti-corruption entreprise par Xi Jinping depuis son accession au pouvoir en 2012. Pour l’heure, cette tactique d’individualisation du blâme semble surtout destinée à calmer la population. Mais ces effets d’annonce ne peuvent toutefois masquer l’absence de réformes structurelles visant à développer une culture de la gestion du risque dans le pays. Si ce désastre ne freine que temporairement les stratégies entrepreneuriales d’implantation à Tianjin, l’ampleur des dégâts suscite à court terme l’intervention d’un autre type d’acteurs. En l’espèce, les assureurs chinois et internationaux ont déjà absorbé une large partie des préjudices subis. À l’avenir, ce secteur pourrait indirectement participer d’une régulation plus efficace que celle fondée sur un système politique cultivant le secret et gangrené par des conflits d’intérêt.

Références

Cabestan Jean-Pierre, Le Système politique chinois. Vers un nouvel équilibre autoritaire, Paris, Presses de Sciences Po, 2014.

Laroche Josepha, « La mondialisation : lignes de force et objets de recherche », Revue internationale et stratégique (47), 2002, pp. 118-132.

Site de l’ONG China Labour Bulletin : http://www.clb.org.hk [25 octobre 2015].

Nov 4, 2015 | Finance internationale, Industrie numérique, Internet, Passage au crible

Par Adrien Cherqui

Passage au crible n°135

Source: Flickr

Source: Flickr

La CFTC (US Commodity Futures Trading Commission), un organisme américain de régulation financière, a fait savoir le 17 septembre 2015 que toute forme de monnaie virtuelle peut désormais être considérée comme une marchandise. Cette déclaration a pour objectif principal de sécuriser la grande volatilité du cours du Bitcoin en confiant à la CFTC le pouvoir de surveiller cette devise très prisée pour des transactions opérées sur les black markets issus du Dark Web.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Le Dark Web correspond à la partie du web non indexée par les moteurs de recherche classiques. Il fait ainsi partie intégrante du Deep Web et se distingue du web de surface. Il demeure accessible uniquement via des outils dédiés tels que le réseau anonyme TOR. Cette portion significative d’Internet, qui demeure sujette à des utilisations variées, peut servir la liberté d’expression face à des régimes politiques contrôlant l’accès à la toile. Mais elle permet aussi d’accueillir des activités illégales relevant de la cybercriminalité.

Lancé en février 2011 par Ross Ulbricht, Silk Road représente l’un des plus importants sites de commerce présent sur le Dark Web. Dès sa création, il proposait des produits illicites tels que de la drogue, des armes à feu, des faux papiers ou encore des numéros de cartes bancaires. Il a cependant été fermé une première fois en octobre 2013 avant d’être définitivement suspendu en novembre 2014 lors de l’opération Onymous menée conjointement par le FBI (Federal Bureau of Investigation), Europol, Eurojust et d’autres organisations visant l’arrêt des activités de plus de 410 sites similaires.

L’année 2015 s’avère cruciale pour cet écosystème cybercriminel. Le 4 février 2015, Ross Ulbricht qui a amassé une fortune de 18 millions de dollars, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation incluant le piratage informatique, l’entreprise criminelle, le blanchiment d’argent et le trafic de stupéfiants. Plus tard, Shaun Bridges, un agent fédéral participant à cette investigation, a avoué avoir lui-même détourné 820 000 dollars dans le cadre de l’enquête. Avec ces fermetures successives, d’autres plateformes marchandes sont apparues sur cette face cachée d’Internet. Mentionnons par exemple Evolution Market qui tenait une place de leader parmi ces véritables marchés noirs. Or, en mars 2015, il a brusquement fermé ses portes dans ce qui apparaît comme une arnaque de grande ampleur. 12 à 35 millions d’euros stockés en bitcoins auraient en effet été subtilisés par ses administrateurs lors d’un exit scam. Ces bitcoins provenaient des portefeuilles électroniques des utilisateurs d’Evolution Market. S’ensuivit une crise où cette monnaie virtuelle très attractive a perdu 22% de sa valeur face au dollar, alors même que son indice par rapport au cours du billet vert est publié à la bourse de New York (NYSE) depuis le mois de mai 2015.

Cadrage théorique

1. La transformation numérique de la criminalité. Les outils technologiques dont peuvent disposer les réseaux criminels leur offrent désormais le moyen de s’exonérer des contrôles émanant de l’autorité publique. Dès lors, rien ne fait plus obstacle à l’expansion de la criminalité transnationale.

2. Le rôle régulateur de l’État. L’État moderne s’est construit en s’attribuant de forts pouvoirs de régulation grâce à la monopolisation de plusieurs fonctions jugées nécessaires pour l’exercice d’une domination politique. Norbert Elias a montré que l’accaparement progressif des activités économiques et politiques conférait à l’appareil administratif une forte autorité, notamment pour battre monnaie.

Analyse

Le développement et la démocratisation des outils de télécommunication et d’Internet ont initié des changements globaux modifiant toutes les formes d’interaction sociale. Idées, biens et services apparaissent aujourd’hui accessibles directement en ligne et contribuent à un processus de transformation numérique caractérisé par l’affaiblissement des concepts de frontière et de temporalité. De telle sorte que l’ubiquité d’Internet a redéfini les enjeux sociaux, politiques et économiques auxquels répondait jusqu’à présent la puissance publique. Le web et plus particulièrement le Dark Web, fournissent un support idéal pour des skillful individuals (Rosenau) en leur permettant de contourner des programmes de surveillance et des appareils de censure grâce à l’anonymat et à l’intraçabilité relatifs qui lui sont associés.

Mais le Dark Web sert également de vitrine pour la vente de produits et de services illicites. Un nombre croissant d’acteurs s’y partage un marché hautement concurrentiel dont les leaders sont Agora, Alphabay et Nucleus. La chute de Silk Road a vu l’émergence de black markets similaires concourant à la construction complexe d’un écosystème criminel. Un espace où chaque protagoniste a mis en œuvre des stratégies innovantes afin d’obtenir davantage de parts de marché. Pour ce faire, les différents black markets ont suscité une dynamique de professionnalisation et de spécialisation en termes de produits (données subtilisées, programmes malveillants, hardware, drogues, armes, faux papiers, marchandises contrefaites, etc.) et de langues pratiquées. Des innovations et des techniques tenant à la sécurisation des achats sont également implémentées. Des systèmes d’inscription par cooptation et invitation sont mis en place et les transactions sont réalisées via un dépôt fiduciaire faisant appel à une tierce personne. Des droits d’entrée peuvent être demandés aux nouveaux vendeurs et des forums sont mis en place afin de partager des retours d’expérience entre acheteurs. Enfin, un moteur de recherche a été développé. Dénommé Grams, il indexe les articles de plusieurs plateformes et accroît leur influence. Cette nouvelle configuration éliasienne donne à voir de profonds changements au sein d’une criminalité transnationale s’orientant dorénavant vers les nouvelles technologies. En préférant le cyberespace pour la mise en place de leurs activités, ces réseaux ont construit une forme de cyberpower tel que l’a défini Joseph Nye. Autrement dit, la cybercriminalité a su mobiliser le web à son profit en recourant à ses outils spécifiques.

Pour échapper à la souveraineté étatique et faire croître cette économie souterraine, cette structure cybercriminelle recourt majoritairement au Bitcoin. Entièrement décentralisée et ne répondant pas à un institut d’émission officiel, cette devise permet de réaliser des transactions dans une relative discrétion. En effet, celles-ci sont enregistrées dans une blockchain représentant l’historique des échanges. Conscients du risque que représente un tel registre, les cybercriminels font appel à divers services grâce auxquels ils réussissent à dissimuler leur identité et à blanchir des bitcoins. Ceux-ci font également l’objet d’une spéculation rendue possible par l’absence d’organe de régulation. Un agiotage matérialisé dans le processus de mining, une forme de rétribution qui offre la possibilité aux utilisateurs d’obtenir de la monnaie, sans pour autant devoir réaliser la moindre transaction. On saisit ainsi toute la valeur que revêt le Bitcoin pour des personnes désirant rester hors du champ légal. Or, en violant le monopole de l’administration publique sur la régulation de la monnaie, le Bitcoin travaille à désacraliser l’autorité étatique.

Dès lors, on comprend mieux l’intérêt croissant de différents pays pour cette devise. Cependant, leur position demeure hétérogène sur la question de sa reconnaissance symbolique. Tandis que la Thaïlande l’a par exemple longtemps interdit, l’Allemagne l’a au contraire reconnu officiellement parmi les premiers. Face à leur impuissance à lutter efficacement contre la cybercriminalité, certains gouvernements se sont engagés dans un processus de normalisation du Bitcoin. Il s’agirait pour eux de légiférer sur son utilisation et de contrôler les échanges. Quant aux institutions bancaires, elles s’intéressent aussi désormais au Bitcoin et à sa technologie pour mieux s’y adapter. Notons que la Barclays a annoncé qu’elle autoriserait, dans un premier temps, les échanges en Bitcoin pour la réception de dons au profit d’associations de charité. La reconnaissance de cette monnaie s’inscrit dans l’investissement massif des banques dans des startups du secteur de la Fintech. Il représente un investissement d’avenir. En effet, un rapport publié le 17 mars 2015 par le cabinet d’analyse Juniper Research, indique que le Bitcoin devrait atteindre près de 5 millions d’utilisateurs d’ici la fin 2019.

Soulignons donc combien cette devise virtuelle et le Dark Web participent à l’infrastructure et à l’économie propre de la cybercriminalité en raison de leurs caractéristiques intrinsèques. Interdépendants, ces outils accélèrent la diffusion du pouvoir au profit de réseaux criminels dont les États peinent à juguler les activités.

Références

Even Maxence, Gery Aude, Louis-Sidney Barbara, « Monnaies virtuelles et cybercriminatilité : État des lieux et perspectives », 2014, note stratégique disponible à cette adresse :

http://www.ceis.eu/fr/system/files/attachements/note_strategique-monnaies_virtuelles_fr_0.pdf

Herlin Philippe, Apple, Bitcoin, Paypal, Google : la fin des banques ? : Comment la technologie va changer votre argent, Paris, Eyrolles, 2015.

McCusker Rob, R. (2006) « Transnational organised cyber crime: distinguishing threat from reality », Crime, Law and Social Change, 46 (4-5), 2006, p. 257-273.

Observatoire du monde cybernétique, « Cybercriminalité 2.0: guerre entre les blackmarkets », 39, juin 2015, p. 2-5.

Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.

UIT, « Understanding Cybercrime : Phenomena, Challenges and Legal Response », septembre 2012, rapport disponible à l’adresse suivante : http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf

Untersinger Martin, « Les coulisses de l’opération « Onymous » contre des dizaines de sites cachés illégaux », Le Monde, 11 novembre 2014, disponible à l’adresse suivante: http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/11/11/les-coulisses-de-l-operation-onymous-contre-des-dizaines-de-sites-caches-illegaux_4521827_4408996.html

Sep 22, 2015 | Afrique, Diplomatie, Diplomatie non-étatique, Passage au crible, Santé publique mondiale

Par Clément Paule

Passage au crible n° 134

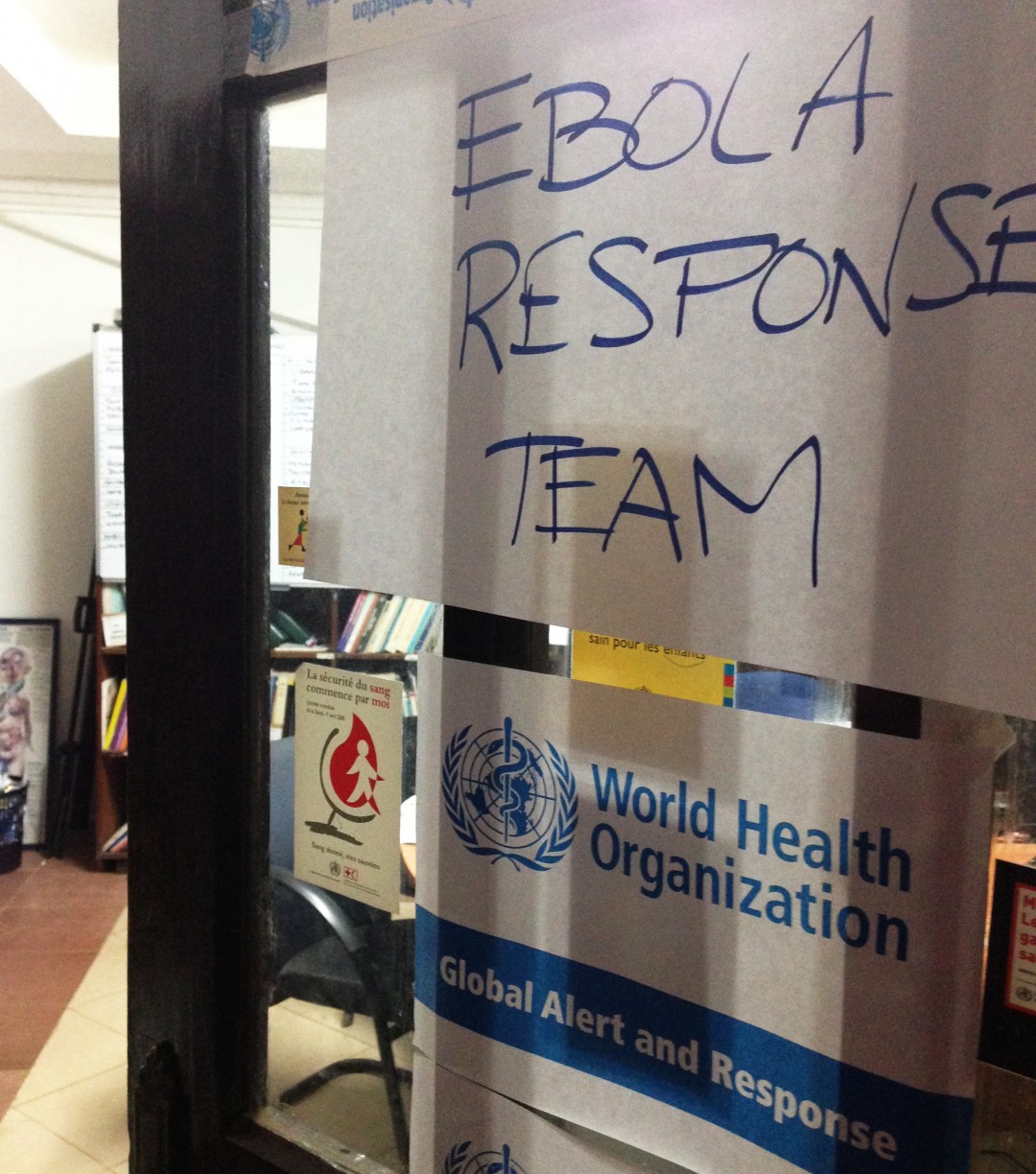

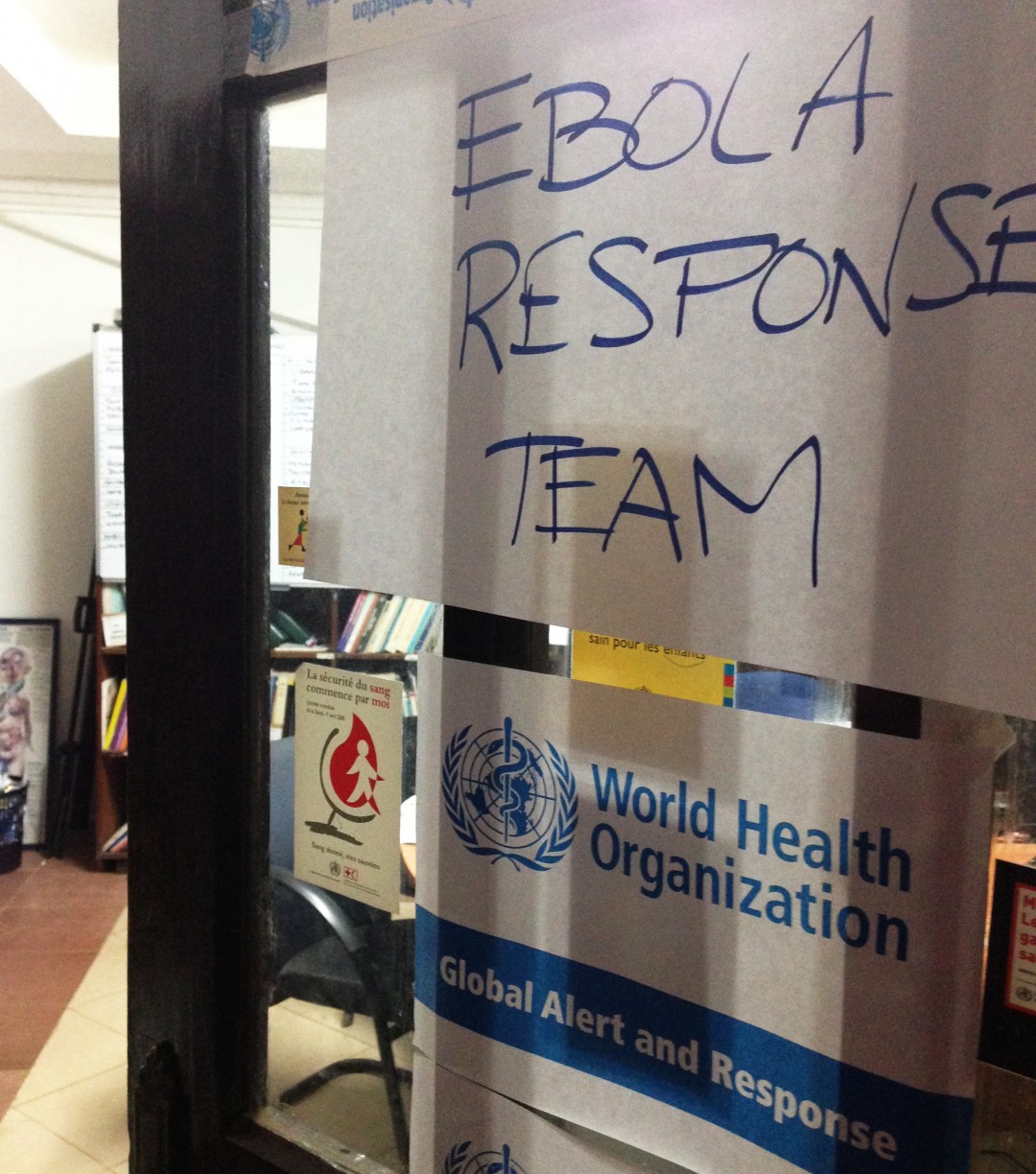

Source : Flickr CDC Global

Source : Flickr CDC Global

Le 14 septembre 2015, les autorités sanitaires de Sierra Leone ont annoncé le décès d’une adolescente contaminée par le virus Ebola dans la province septentrionale de Bombali. Signalons que cette zone avait pourtant été épargnée par la maladie depuis six mois. Le pays espérait en effet atteindre le seuil des quarante-deux jours sans nouvelle infection – le double de la durée maximale d’incubation – signifiant la fin de la transmission. Cette résurgence n’est pas sans rappeler l’exemple du Liberia où la fièvre hémorragique est réapparue fin juin 2015, soit un mois et demi après que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a déclaré cet État « Ebola-free ». Si l’épidémie décline depuis le pic observé entre septembre et décembre 2014, la situation ne semble pas entièrement maîtrisée à l’approche de la saison des pluies alors que les financements humanitaires se tarissent. Pour l’heure, plus de 28 000 cas – dont 11 300 mortels – ont été recensés, la quasi-totalité d’entre eux étant situés en Afrique de l’Ouest. Notons que ce bilan demeure sous-évalué selon l’OMS qui a repris la supervision des opérations à partir d’août 2015. Or, cette institution avait auparavant essuyé de nombreuses critiques, depuis MSF (Médecins Sans Frontières) dénonçant son attitude « irresponsable » jusqu’au président de la Banque mondiale qui a déploré un « échec lamentable ».

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Mentionnons en premier lieu quelques éléments permettant de restituer la position de gestionnaire de risques sanitaires revendiquée par l’OMS après sa création en 1948. Malgré le succès contre la variole obtenu en 1980, l’éradication manquée du paludisme et les difficultés d’adaptation d’un acteur considéré alors comme politisé et dépensier, ont conduit à son affaiblissement progressif dans les années suivantes. Il faut attendre les réformes structurelles de la décennie quatre-vingt-dix, en particulier sous la direction du Dr. Brundtland (1998-2003), pour voir l’organisation affirmer son leadership face aux épidémies de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) en mars 2003, puis de grippe aviaire de souche H5N1. A cette occasion, l’OMS n’hésite pas à entrer en conflit ouvert avec le gouvernement chinois qu’elle accuse de rétention d’informations. Dotée d’une nouvelle Division des maladies transmissibles en 1996 et surtout du réseau GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network) en 2001, l’institution sanitaire s’appuie désormais sur la version 2005 du RSI (Règlement Sanitaire International), instrument juridique contraignant pour les 196 États-parties. Sa crédibilité va cependant s’éroder lors de la pandémie virale de grippe A H1N1 en 2009 : l’OMS est en effet critiquée pour son alarmisme perçu comme injustifié, et ses experts font même l’objet de suspicions quant à de potentielles collusions avec l’industrie pharmaceutique.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’apparition en Afrique de l’Ouest du virus Ebola, identifié en mars 2014 dans des zones rurales de Guinée-Conakry. Alertée par MSF, l’OMS semble minimiser la menace en laissant entendre que la propagation de la fièvre hémorragique est maîtrisée. Après un ralentissement trompeur à la fin du mois d’avril, la maladie progresse à nouveau, atteignant en mai les espaces urbains du Liberia et de la Sierra Leone avant de parvenir jusqu’au Nigeria. Confrontée à la croissance exponentielle du nombre de victimes et à l’impuissance des autorités locales, l’organisation déclare finalement l’USPPI (urgence de santé publique de portée internationale) le 8 août, soit quatre mois et demi après le début de l’épidémie. Cette décision tardive intervient alors que se développe une véritable panique morale marquée par des mesures discriminatoires contraires au RSI, à l’instar des fermetures unilatérales de frontières et des suspensions de liaisons aériennes. Autant de dispositifs qui entravent l’acheminement de l’aide, tout en nourrissant l’illusion d’un possible confinement du fléau.

Cadrage théorique

1. L’échec patent d’une gouvernance mondiale de la santé. Marginalisée en raison de son inertie, l’OMS ne parvient pas à assurer son leadership dans la gestion de crise qui incombe dès lors à d’autres intervenants.

2. Les enjeux structurels d’une réforme nécessaire. Après la débâcle de l’été 2014, l’institution sanitaire s’efforce d’en tirer les leçons en redéfinissant son mode de fonctionnement et ses priorités. Pour autant, les défaillances observées relèvent de logiques diverses qui concernent le rôle même de l’organisation.

Analyse

Dans un premier temps, la réponse d’urgence est surtout animée par des opérateurs non-gouvernementaux – comme MSF – aux côtés des personnels de santé nationaux. Rapidement dépassé par les événements, le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique tarde à réagir et se voit même accusé de complaisance envers certains gouvernements tentant de minimiser la gravité de la situation pour rassurer les investisseurs miniers. Dépourvue d’une véritable stratégie de communication, l’organisation internationale ne parvient ni à articuler ses activités avec le système humanitaire dans son ensemble, ni à faire respecter ses propres normes face aux réactions disproportionnées de certains États. À ce titre, la nomination d’un vétéran des crises sanitaires en tant que coordinateur spécial pour le SNU (Système des Nations unies) dès le 12 août 2014 augure d’une reprise en main au détriment de l’OMS. Un mois plus tard, l’adoption à l’unanimité de la résolution 2177 par le Conseil de sécurité des Nations unies permet de désigner l’épidémie comme une menace pour la sécurité internationale, tout en créant la mission UNMEER (United Nations Mission for Ebola Emergency Response). L’établissement de cette structure inédite, dirigée par des cadres expérimentés, semble constituer un désaveu pour l’OMS reléguée au second plan.

En octobre 2014, cette dernière doit en outre faire face à la révélation par les médias du contenu d’un mémorandum interne incriminant les lenteurs de sa mobilisation, l’incompétence de son staff et la politisation de certaines nominations. Relayés notamment par l’agence Associated Press, d’autres documents vont par la suite suggérer que les hésitations de l’OMS seraient liées à la crainte de tensions diplomatiques avec les États affectés, étant donné l’impact potentiel d’une attitude alarmiste sur le plan socio-économique. Il faut également considérer la précédente controverse à propos de la pandémie grippale H1N1. Peut-être a-t-elle contribué à ce que la direction de l’institution sanitaire se montre aussi circonspecte. Sous le feu des critiques, celle-ci réagit par la tenue d’une réunion extraordinaire à Genève le 25 janvier 2015 : si plusieurs intervenants ont dénoncé la lenteur et les défaillances de la réponse internationale, une résolution adoptée à l’unanimité réaffirme le rôle de l’OMS dans la préparation et la gestion de ce type d’urgence. Parmi les mesures annoncées, citons la création d’un fonds spécifique de 100 millions de dollars, le déploiement d’une « force de réserve en santé publique mondiale » ou encore le recours à un panel d’experts indépendants pour évaluer les activités menées. Publié en juillet 2015, le rapport de ces derniers dresse un état des lieux sévère et plaide en faveur d’une réforme en profondeur des outils et des normes en vigueur.

À ce stade, il convient néanmoins de rappeler certaines contraintes pesant sur l’action de l’OMS, à commencer par ses limites budgétaires. Dotée de 4 milliards de dollars pour un programme de deux ans, l’institution apparaît en effet démunie par rapport aux CDC (Centers for Disease Control and Prevention) étatsuniens – 6,9 milliards de dollars pour l’année 2014 – ou à la Fondation Gates. Plus encore, ces fonds proviennent surtout de contributions volontaires – stagnant depuis la crise financière de 2008 – qui sont souvent liées à un usage spécifique – earmarking – et par conséquent circonscrivent en amont la définition des priorités. Si la marge de manœuvre restreinte de l’OMS a pu aussi être attribuée à des rapports de forces internes ou à un fonctionnement trop bureaucratique, certains auteurs dépassent toutefois ces explications structurelles. Ils pointent plutôt un échec de l’imagination administrative dont ferait preuve l’organisation internationale qui n’a pas su concevoir la menace comme telle, le virus Ebola ayant déjà été identifié et maîtrisé par le passé. D’une manière plus générale, la méconnaissance réciproque entre les intervenants humanitaires et ceux du système sanitaire témoigne de l’existence d’un décalage entre le leadership manifeste revendiqué par l’OMS – qui lui confère l’apparence d’un acteur opérationnel et supranational – et son rôle d’agence spécialisée dans le conseil et la coordination. Cet écart semble entretenir un ensemble de perceptions faussées à propos de cette institution. Dès lors, celles-ci deviennent sources de stigmatisations parfois injustifiées et d’attentes déçues. Au-delà d’une réforme normative ou financière, le redéploiement de l’OMS implique désormais de préciser son identité institutionnelle héritée d’une trajectoire complexe oscillant entre prescription politique et expertise technique.

Références

Guilbaud Auriane, Le Paludisme. La lutte mondiale contre un parasite résistant, Paris, L’Harmattan, 2008. Coll. Chaos International.

Lakoff Andrew, Collier Stephen J., Kelty Christopher (Éds.), « Issue Number Five: Ebola’s Ecologies », Limn, janv. 2015, consulté sur le site de Limn : http://www.limn.it [10 août 2015].

Paule Clément, « L’illusoire confinement d’une crise sanitaire. L’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest » in : Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale. L’actualité internationale 2014, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 137-142. Coll. Chaos International.

Paule Clément, « Une remise en cause du savant et du politique. Dividendes et suspicions mondiales autour des politiques de vaccination», Passage au crible (12), 26 janv. 2010, consultable sur le site de Chaos International : http://www.chaos-international.org

Paule Clément, « Le traitement techniciste d’un fléau mondial. La troisième Journée mondiale du paludisme, 25 avril 2010 », in : Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale. L’actualité internationale 2009-2010, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 129-134. Coll. Chaos International.

Rapport du panel d’experts indépendants intitulé « Report of the Ebola Interim Assessment Panel », publié le 7 juillet 2015 et consultable sur le site de l’OMS : http://www.who.int [15 août 2015].

Uzenat Simon, « Une peur mondialisée. La lutte transnationale contre la grippe A (H1N1) », Passage au crible (7), 30 nov. 2009, consultable à l’adresse suivante : http://www.chaos-international.org/?s=SRAS

Source: Pixabay

Source: Pixabay